SICK Solution Hackathonに参加しました

2024年12月27日

B4の平川です。10月にM1の岩﨑先輩、関先輩と一緒に参加したハッカソンについて紹介します。

私たちが参加したのは、世界的なセンサーメーカー SICK が主催する SICK Solution Hackathon というイベントで、10月15日から17日までの3日間、ドイツのフライブルクで開催されました。

私たちが体験したことを日ごとに分けて紹介していきます。

1日目

初日の朝はSICKの配送センターを見学しました。ここは巨大な倉庫で、多種多様なSICK製品を効率的に保管・梱包・出荷している場所です。

↓倉庫の外から撮った写真

倉庫の内部は撮影禁止でしたが、高さ20mほどの棚からロボットが必要な製品を自動で取り出したり、カメラで梱包状態をチェックして不良品をはじくなど、オートメーション化が進んでいました。

スマート倉庫の見学を終えた後は、一度ホテルに戻って休憩し、それからハッカソン会場へ向かいました。

↓ハッカソン会場

到着後、すぐに軽食をいただきました!

その後、これから3日間のスケジュールについての説明を受けました。

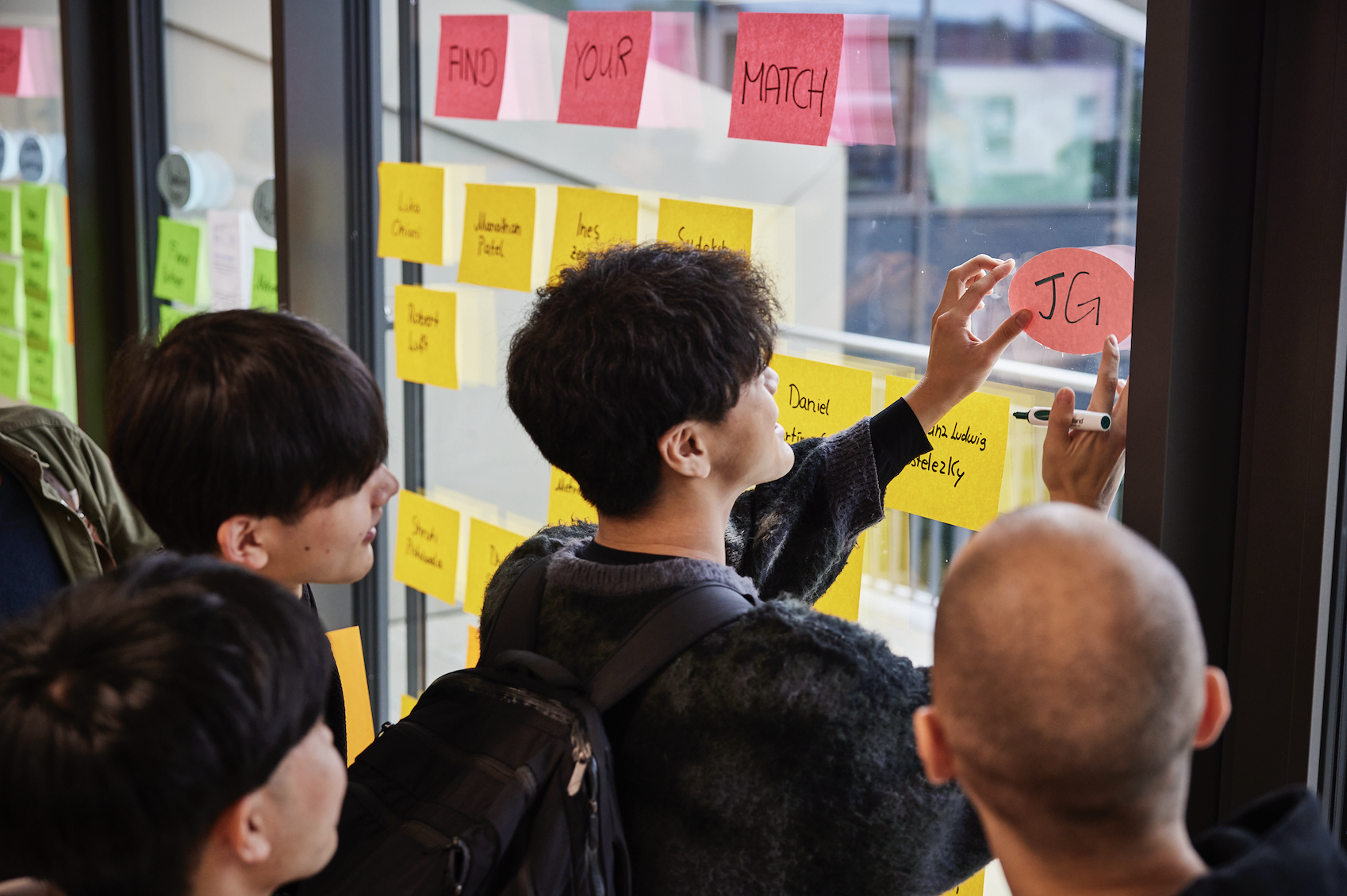

続いて、チーム決めをしました。1チームあたり3〜6人でチームを組むように説明を受け、日本から参加した3人だけでチームを組むこともできたのですが、私たちは違う国の人と交流したいと考えて、他国のチームメンバーを探すことにしました。

↓チーム決めの説明

結果的に、私たちはジョージア人2人とチームを組むことになりました。ジョージア人同士は今回のハッカソンで初めてお互いを知ったようでした。

↓チーム名を決める様子

チームが決まった後、開発会場に移動し、ハッカソンで取り組むテーマを話し合いました。私たちは、考えた幾つかのテーマから、より発展性があり、開発がしやすそうな『スマートパーキングシステム』に取り組むことにしました。

↓テーマの話し合い中

↓ハッカソン会場入口での記念撮影

開発計画のスケジュールを立て、それぞれで分担して実装に取り掛かりました。1日目が終わる頃には、3日目までに開発が完了出来そうな目処が立ちました。

この日は、23:00発のバスに乗りホテルへ戻ることにしましたが、バスの定員オーバの為、全員が乗車出来ず(._.)、岩﨑先輩が24:00まで残り、開発を一人で進めていただきました。

無事に岩﨑先輩もホテルに戻ってきた後、ジョージア人のチームメイトからビールをご馳走になりながら、ジョージアの文化や料理、言語などについて教えてもらいました。驚いたことに、ジョージアにも日本と同じように四季があるとのことでした。私達からは、2人が興味を持っていた日本の漫画やアニメなどについて説明し、お互い楽しく文化交流ができました!

2日目

ハッカソン2日目は、朝から夜遅くまで、ずっと開発をしていました。

今回のハッカソンではスポンサーの様々な会社が提供するセンサーやアームロボット、ソフトウェアなどを使うことができました。私たちはSICK製のRGB-DカメラとBOSCH製のセンサー情報を処理するミニPCを使用しました。

途中、朝昼晩3回の食事が提供されました。

↓食堂の様子

食事以外にも、ハリボーやナッツ、バナナなどの軽食が準備されていて、いつでも自由に食べることができました。

下の写真は、ラテアートを作れる機械でコーヒーを淹れている様子です。

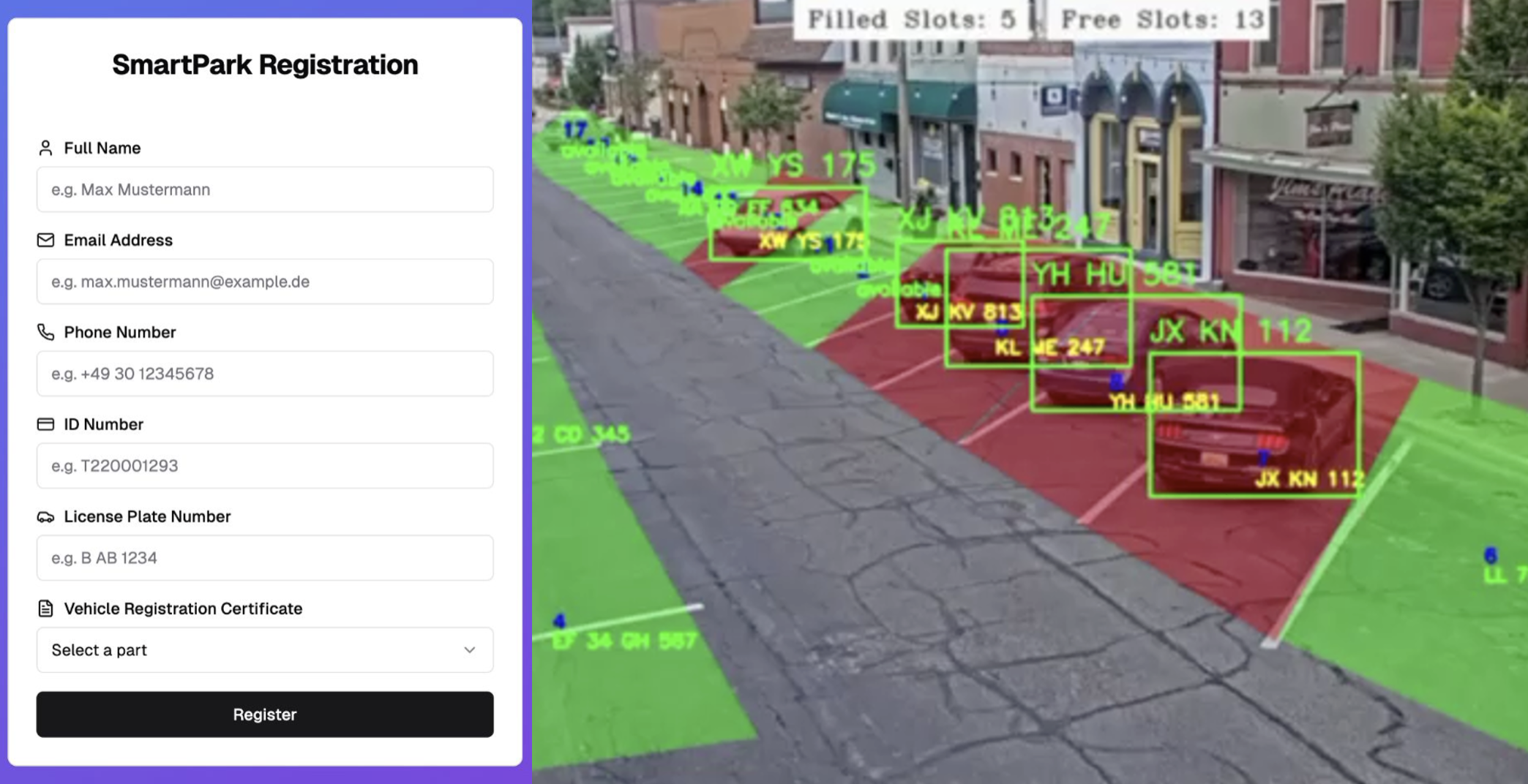

ここで私たちが開発したスマートパーキングシステムについて簡単に紹介します。

-

・コンセプトは、利用者が駐車場を探す無駄な時間を節約出来て、かつ駐車場所と時間を必ず確保出来る仕組みの構築です。

-

・駐車したいユーザーは、事前に専用アプリで駐車場を予約します。

-

・初めて使うユーザは名前、電話番号、ナンバープレートなどの個人情報を登録します。

-

・予約した時間になったら、駐車場に車を停めることが出来ます。

-

・予約者以外の違法駐車を無くすために、駐車場に取り付けられたカメラでナンバープレートを認識し、予約していない車が駐車すると警告します。

開発に終わりが見えてきて、2日目は11時頃にはホテルに帰ることができました。

3日目

私は朝から体調を崩し動けない状態だったので、ホテルで休ませてもらいました。

3日目はプレゼンの準備、発表という流れで、発表は代表でチームメートのジョージア人が行いました。発表はオンラインでリアルタイムで視聴できました。

結果は、なんと2位でした!先輩方やジョージア人メンバーの素晴らしいプレゼンのおかげです。

表彰式の後、軽いパーティーがあったそうです。

私は1日休ませてもらったおかげで少し体調が回復しました。

おまけ

私はハッカソン後、スイスとフランスを少し観光してきました。

最後に

今回はハッカソンを通じて、チーム開発などの技術的な経験はもちろん、異なる文化背景を持つ海外の方との交流を深めることができました。

今回、ハッカソン参加の機会を提供してくださったSICK様、また日本から応援してくださった全ての方に心から感謝しております。ありがとうございました!

今後もこの経験を活かし、研究に励んでいきたいと思います。